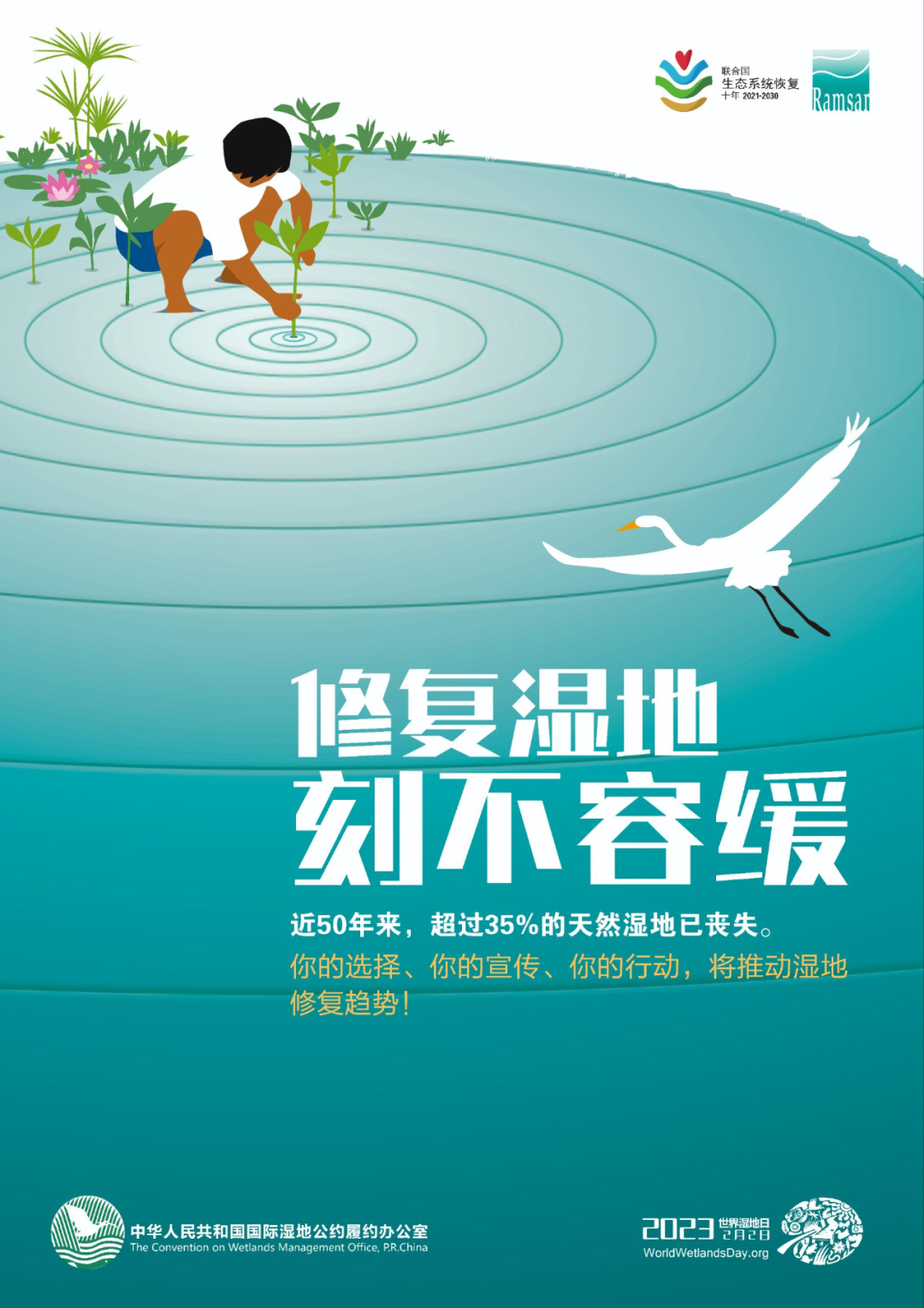

2023年2月2日是第27个世界湿地日,主题是“修复湿地,刻不容缓”,旨在强调优先恢复湿地的迫切需要,并呼吁人民采取保护措施,修复退化的湿地,让湿地不再“失地”。

湿地定义

根据最新发布的《中华人民共和国湿地保护法》,湿地是指具有显着生态功能的自然或人工的,常年或者季节性积水地带、水域,包括低潮时水深不超过六米的海域,但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。

湿地修复重要性

湿地是极其重要和不可替代的生态系统,具有保持水源、净化水质、抵御洪水、调节气候、美化环境等重要作用。近年来,天然湿地正面临退化或丧失的风险,湿地资源面临众多威胁,生物多样性和湿地产业都将受到影响。修复湿地刻不容缓,必须扭转这种损失和退化的趋势。

2022年6月,我国首部专门保护湿地生态系统的法律《中华人民共和国湿地保护法》正式实施,湿地保护法的出台,是推进新时代湿地保护高质量发展的重要保障,引领我国湿地保护工作全面进入法治化轨道。

2022年11月,习近平总书记在《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式的致辞提出,“中国将建设人与自然和谐共生的现代化,推进湿地保护事业高质量发展。”

湿地修复现状

我市严格贯彻落实习近平生态文明思想,积极推进湿地保护管理体系建设,2012年9月在完成《珠海市湿地资源调查报告》的基础上编制了《珠海市湿地保护规划》(2011-2020年),根据调查报告,珠海市湿地总面积为18.9万公顷。2022年编制印发《珠海市自然保护地规划(2021-2035年)》,规划对湿地类自然保护地有效保护和进行生态修复。

珠江口中华白海豚国家级自然保护区

截至2022年底,我市已设立湿地自然保护区4个,湿地公园12个,其中广东珠海横琴国家湿地公园(试点)于2017年12月经原国家林业局批复同意设立并开展试点建设;香山湖湿地公园、三灶大门口湿地公园已按省级湿地公园列入我市自然保护地整合优化预案;珠江口中华白海豚国家级自然保护区于2020年5月29日列入国家重要湿地名录,总面积46000公顷;珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区于2017年12月15日列入广东省重要湿地名录,总面积7373.77公顷。

珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区

广东珠海横琴国家湿地公园(试点)

红树林保护修复

红树林是重要的滨海湿地生态系统,(红树林的功能,包括固碳、防风防浪等)具有很高的保护价值,保护和修复红树林对维护湿地生态系统和生物多样性的平衡有重要作用。

我市现有红树林共531.56公顷,主要分布在淇澳岛、横沥岛、泥湾门水道、鸡啼门水道等区域。目前我市红树林还面临诸多威胁因子,包括城市发展、道路、桥梁工程建设、海漂垃圾、港口码头和环境污染等,此外,部分区域红树林生境仍记录到少量互花米草、薇甘菊等入侵植物的分布,可能影响到红树林的生长。据调查,珠海市红树林因退化、自然演替等具有修复或改造需求的面积约占珠海市红树林总面积的30%。修复红树林对湿地生态系统的意义重大,目前我市已制定红树林保护修复工作计划,预计在2025年前可完成退化及受损红树林的修复工作。

珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区红树林

自然恢复

自然恢复的过程就是消除导致湿地退化或丧失的威胁因素,从而通过自然过程恢复湿地的功能和价值。通常自然恢复方法的成功依赖于以下几个因素:稳定的能够获取的水源、最大限度地接近湿地动植物种源地。被动恢复的优势在于低成本以及恢复的湿地与周围景观的协调一致。

人工促进修复方法

人工促进方法即人类直接控制湿地修复的过程,以修复、新建或改进湿地生态系统。当一个湿地严重退化,或者只有通过湿地建造和最大程度地改进才能完成预定的目标时,人工促进修复方法是一个最佳的修复模式。

湿地修复我们能做什么?

湿地恢复和人类生存环境息息相关,保护湿地资源,每个人都有责任,要尽自己所能来维护生态安全。如理智作出选择,尽量减少湿地的损失和退化,并最大限度认识到恢复湿地的紧迫性;更深入地了解湿地对生态系统及人类生存环境的价值,并意识到湿地面临的主要威胁,如排水、废物和化学品污染;不做破坏湿地的行为,节约用水,不要在湿地倾倒废物或垃圾。动员周围的亲人或朋友支持当地湿地恢复工作,成为湿地倡导者;积极参与湿地宣传活动,提高生态意识。

2023年2月2日是第27个世界湿地日。为深入贯彻落实习近平生态文明思想,凝聚珍爱湿地共识,促进公众采取行动保护修复和合理利用湿地,珠海市自然资源局将于2月2日在广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区举办2023年世界湿地日主题宣传活动,活动内容包括湿地科普展示、红树林探秘、湿地主题科普导赏等活动,各区也将在湿地日期间进行区级宣传活动。欢迎广大市民踊跃参加。